4.昭和30年代

親しまれる動物園として

昭和30年代に入ると、日本は戦後の混乱期から立ち直り、安定・成長期を迎えた。動物園も施設や動物数が充実し、その規模は戦前をしのぐものとなった。一方、各地で動物園や水族館のオープンが相次ぎ、テレビが普及し、レジャーが多様化してきた。これらは、動物園の入園者を減少させる要因となった。そのため、入園者確保の企画が数多く行われることになった。

- こどもカーニバル(昭和30年・31年)

- 子供の楽園世界探検博覧会(昭和32年)

- 宇宙旅行子供博覧会(昭和33年)

- マジック・フェア(昭和38年)

こうした企画は、多くの企業と市民が一体となって行われ、"名古屋の東山"が市民により親しまれるものとなった。また、開園20周年世界探検博覧会の入園料収入の一部は、名古屋城の再建資金として利用され、名古屋の復興に大いに寄与している。

昭和38年には地下鉄東山公園駅が開業した。時間的に動物園が身近なものとなり、この年入園者数は、対前年比33%増(185万人から246万人へ)と驚異的に伸びている。

忘れられない"大事件"

こうした華やいだ雰囲気の昭和30年代に、われわれ動物園関係者には、忘れることのできない大事件がある。それは、全国の子どもたちに愛され、親しまれ、東山の象徴ともなってきたインドゾウのマカニーとエルドが、担当の飼育係を踏み殺したのである。昭和30年6月17日のことであった。この事件は、今でも、同僚の脳裏に焼きつき、野生動物飼育の教訓となって受け継がれている。

スターの時代

ゴリラのゴン太とオキとプッピー登場

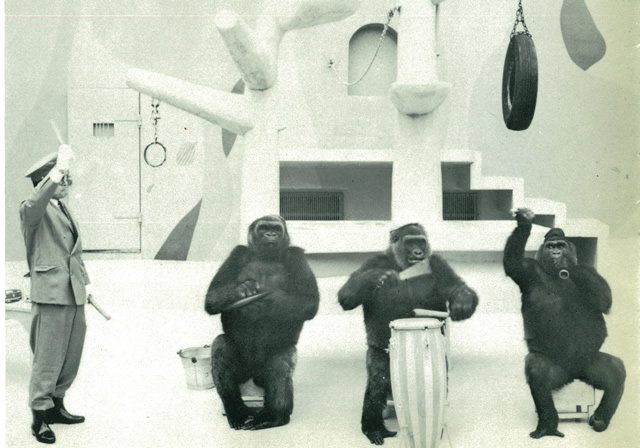

マカニーとエルドの事件以来、多くの人々に親しまれてきたゾウのショーは中止となった。それは東山からスターが消え去ったような、寂しさを感じるものであった。そんな中、昭和34年9月6日、アフリカのカメルーンから、東山にとって初めての新しい仲間がやってきた。当時、1頭272万円を投じて購入した3頭のゴリラの子どもたちである。

オスのゴリラは名前を公募し、"ゴン太"と名づけられた。メスは現地で名づけられた"オキ"と"プッピー"をそのまま使うことになった。ゴリラたちは、「病気など、いざというときに薬を飲ませられる」と「規則正しい日常生活を習慣づける」ことを目的に訓練を始めた。それは、愛情と忍耐が織りなす人とゴリラのドラマであった。この厳しい訓練が基礎となって、20種類以上の芸をこなすゴリラに成長したのである。

芸をこなすゴリラは、世界的にもまれな記録として残り、東山のゴリラショーは日本中を沸かせることとなった。しかしそれは、東山にとってスターの交代を意味するものであった。ゴリラショーが本格的になった昭和38年の9月と10月、かつての大スター、"マカニー"と"エルド"は静かにこの世を去って行った。その死は、2頭の固い結びつきを示すような宿命的な死であったといわれる。