オフィシャルブログ

Official Blog

天然記念物 ミヤコタナゴの人工授精と卵

2016年08月06日(土)

世界のメダカ館では、関東地方に生息している天然記念物のタナゴの仲間、ミヤコタナゴを人工授精の技術を駆使して繁殖させています。ミヤコタナゴは絶滅が危惧される種で、世界のメダカ館では毎年計画的に繁殖させ、種の保存に貢献しています。

今回は、ミヤコタナゴの人工授精の様子と顕微鏡で観察した卵の様子をご紹介します。

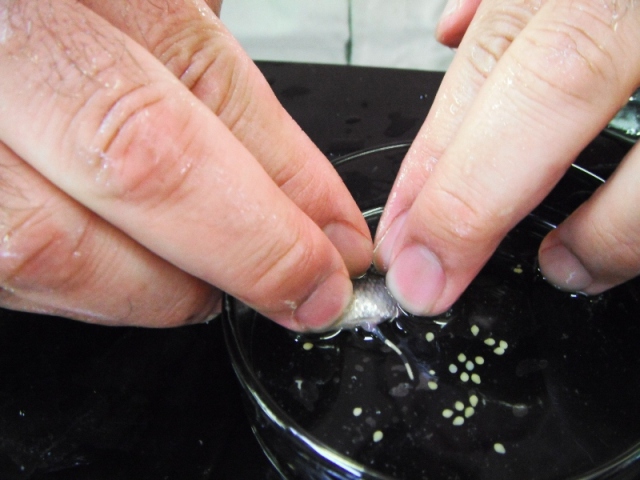

メスのお腹を軽く押さえると、お腹についている長い産卵管から黄色い卵がスルスルと出てきます。1回の産卵数は約15個ぐらいです。

次にオスのお腹を軽く押し、採精します。若い個体ほど精液の量は多いようです。この精液と卵をシャーレの中でよく混ぜてしばらく置いておくと、精子が卵に入って授精が行われます。

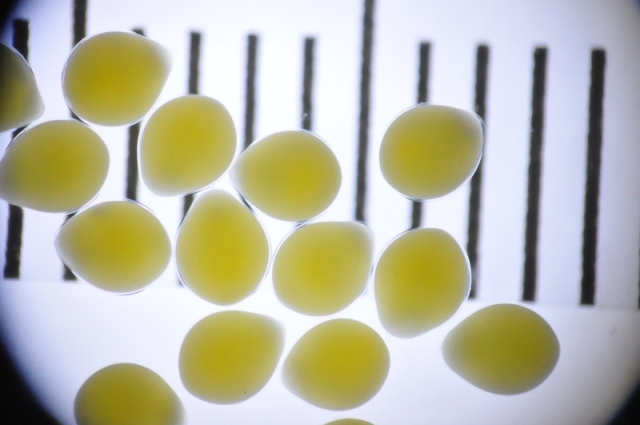

卵を顕微鏡で見てみると、とても綺麗でまるでスーパーで売っている殻をむいたウズラの卵のような形をしています。背景に見える黒い縦棒は、定規の1ミリ間隔ですので、だいたいの大きさを想像してみてください。

3日たつと孵化します。でもぜんぜん魚の形ではありません。卵にしっぽがついたまるでオタマジャクシのようです。この時点では、まだ目もなければ口もありません。でもシャーレの中をクネクネと泳ぐようになります。

赤ちゃんが魚の形になるまでには半月ぐらいかかります。これからも順次写真をアップしていきますので、楽しみにしていてね!

動物園飼育第二係 水野 展敏