伊藤圭介記念室について

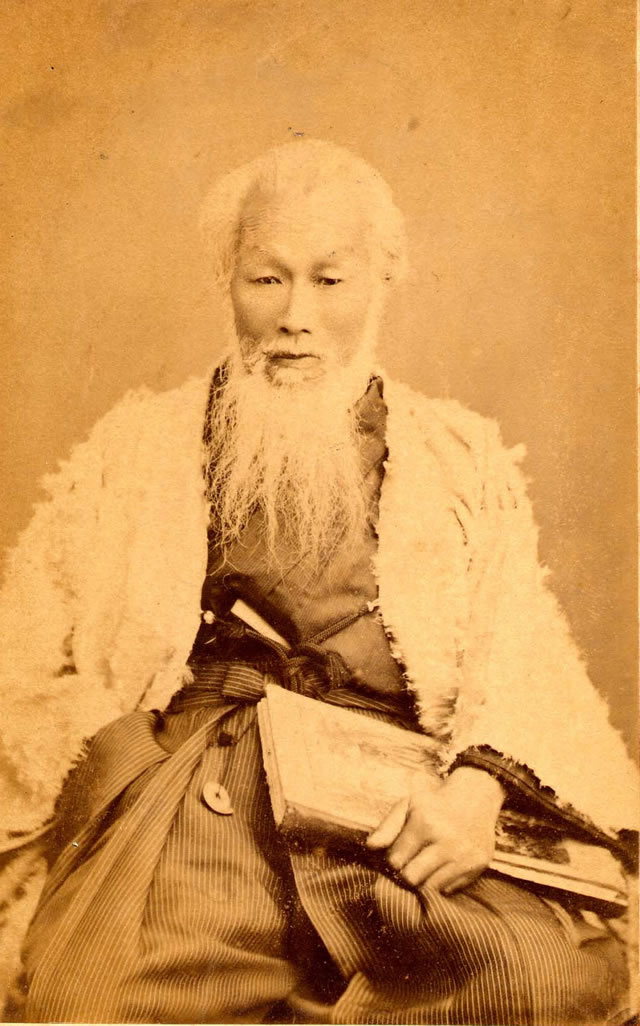

日本の植物学を築いた一人で、名古屋市出身の植物学者伊藤圭介の遺品や関連資料を展示しています。

また、彼の日記の解読作業も進められており、日本洋学史の研究拠点の一つとなっています。

収蔵品のうち1,690点が名古屋市の指定有形文化財になっています。

1980年(昭和55年)、植物園植物会館内に伊藤圭介記念室が完成、常設展を開始しました。

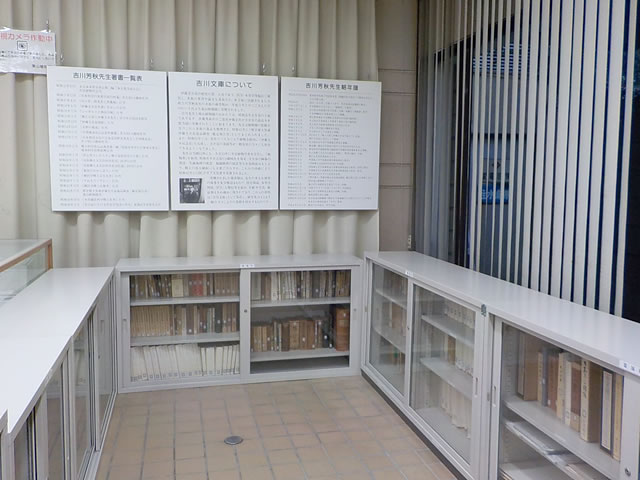

伊藤圭介記念室

吉川文庫

伊藤圭介の遺品は、圭介の孫にあたる伊藤秀雄(岐阜高等農林学校教授)氏のご子息伊藤宏氏より1951年(昭和26年)に寄贈されました。それらの遺品は、伊藤圭介の研究の第一人者である吉川芳秋氏のご尽力により1968年(昭和43年)『伊藤圭介翁遺品調査・鑑定報告書』としてまとめられました。その後も、圭介の子孫の方々などから多数の貴重な遺品の寄贈を受け、また吉川氏の蔵書の提供も受けて、伊藤圭介資料が充実しました。

吉川文庫

主な収蔵物

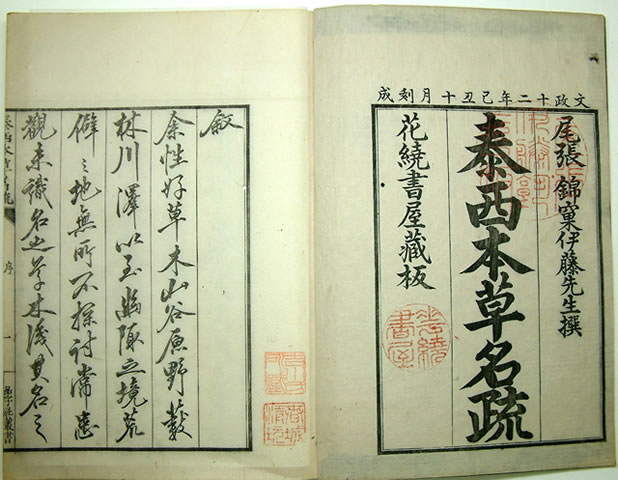

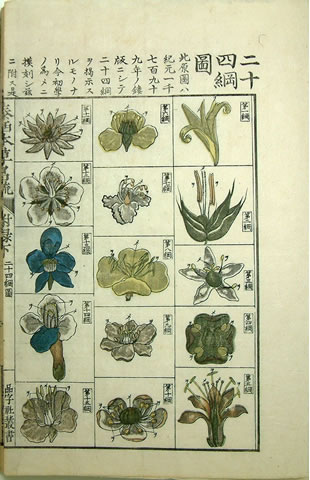

圭介の著書である「泰西本草名疏」「瓊浦游記」「錦窠翁日記」

シーボルトから譲り受けた顕微鏡

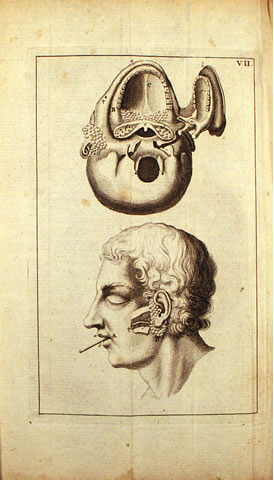

ドイツ人医師クルムスのオランダ語版解剖学書「ターヘル・アナトミア」(杉田玄白らが訳した解体新書の底本)

「植物図説」、「日本産物誌雑纂」、「水族保真図」、「錦窠植物図説」、「エレキテル」(伝・大野規周作)。

その他、多くが名古屋市の指定有形文化財(歴史資料)になっています。

伊藤圭介の関連資料は、現在デジタルアーカイブ化を進めています。

資料については 「東山動植物園 伊藤圭介関連資料デジタルアーカイブ」(外部リンク)をご覧ください。

「泰西本草名疏」上

「泰西本草名疏」附録

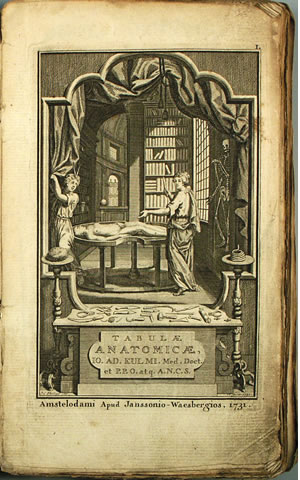

「ターヘル・アナトミア」クルムス著

シーボルトより譲り受けた

といわれる携帯式顕微鏡

伊藤圭介のプロフィール

伊藤圭介は、江戸時代から明治初めにかけて日本を代表する植物学者として、多くの業績を残しました。

みなさんが知っている「おしべ」、「めしべ」、「花粉(かふん)」という言葉は、圭介が名づけたもので、圭介が27歳のときに書いた『泰西本草名疏(たいせいほんぞうめいそ)』という本の中で初めて使われています。

圭介は、江戸時代の終わりごろ1803(享和(きょうわ)3)年に、医者であった父・西山玄道と母・たきの次男として名古屋の呉服町(現在の名古屋市中区丸の内)に生まれました。幼い頃から父や先生に学び、植物学者として有名になりました。

名古屋で活躍したあと、明治になると新政府からお願いされ、東京の小石川植物園で植物の研究を行い、当時日本に来た外国人の植物研究家の間で圭介は人気になりました。86歳のときには日本で最初の理学博士になっています。

植物の中には伊藤圭介の業績をたたえて、ケイスケ(keiske)の名前が付いた植物がたくさんあります。

明治21年5月16日 86歳

年譜

- 享和3(1803)1月27日

- 町医師、西山玄道の次男として名古屋呉服町二丁目(中区丸の内三丁目)に生まれる。

- 文化7(1810)8歳

- 父、西山玄道より医学を学ぶ。

- 文政元(1818)16歳

- この年前後、父や兄の大河内存真や本草学者の水谷豊文らに、本草学を学び始める。

- 文政3(1820)18歳

- 5月、尾張藩の許しを得て医業を始める。

- 文政4(1821)19歳

- 京都に行き、蘭方医の藤林泰助(普山)に洋学を学びつつ、京都付近の植物を採取する。

- 文政5(1822)20歳

- 京都から帰り、水谷豊文に従い、猿投山等に植物採集をする。

- 文政6(1823)21歳

- 蘭学者の吉雄常三に洋学を学ぶ。

- 文政9(1826)24歳

- 3月29日、参府途中のシーボルトを熱田の宿に水谷豊文、兄大河内存真らと共にたずね、

医学・博物学について教えを受ける。

5月、シーボルトが長崎へ帰る途中再び会見した折、長崎遊学をすすめられる。

- 文政10(1827)25歳

- 3月15日、自宅(修養堂)で第1回薬品会を開く。

5月、江戸に上り、蘭学者の宇田川榕庵宅に約1ヶ月寄居し、日光などに採集旅行し、8月上旬名古屋に帰る。

8月12日、長崎遊学のため名古屋を出発し、道々採集しながら長崎に到着。シーボルトの通訳をつとめた吉雄権之助宅に止宿、シーボルトに師事し博物学などを学ぶ。

- 文政11(1828)26歳

- 3月、長崎から名古屋に帰り、シーボルトに標本を送る。

蘭方医を開業しつつ、ツュンベリーの「日本植物誌」を研究する。

- 文政12(1829)27歳

- 10月、『泰西本草名疏(たいせいほんぞうめいそ)』出版。

- 天保3(1832)30歳

- 自宅(修養堂)で第2回薬品会を開く。

- 天保8(1837)35歳

- 4月、諸国で凶作に苦しむ民の姿を見て、「救荒植物便覧」を刊行する。

【大塩平八郎の乱】

【天保11(1840)アヘン戦争】

- 天保12(1841)39歳

- 12月、英吉利国種痘奇書を著し啓蒙と普及に努める。

洋砲術家であり蘭学者である上田仲敏と共に洋学館(蘭学塾)を開き、蘭学を教える。

【天保の改革(~43)】

- 弘化元(1844)42歳

- コレラ類似症に罹り、一時危篤となる。

- 弘化4(1847)45歳

- 11月、藩主より御用人支配医師になる。

- 嘉永元(1848)46歳

- 自宅(修養堂)に薬品会を開く。

- 嘉永2(1849)47歳

- モーニッケ(日本に牛種痘をもたらしたドイツ人医師)に種痘を学んだ水戸の柴田方庵より牛痘を伝えられる。

- 嘉永3(1850)48歳

- 自宅に種痘所を設け、毎月8の日に施術する。

- 嘉永5(1852)50歳

- 8月、藩より名古屋山田町に設けられた種痘所で、石井隆庵、大河内存真とともに取り締まりを命じられる。

【嘉永6(1853)ペリー・黒船来航】

- 安政元(1854)52歳

- 人体解剖の鑑識を務める。

【ペリー・再び来航、日米和親条約が締結。日英、日露和親条約締結】

【安政3(1856)アメリカ総領事ハリスが下田に着任 吉田松陰が松下村塾を開く】

- 安政5(1858)56歳

- 2月、名古屋朝日町(錦三丁目)に旭園(薬草園)を開設する。

4月、嘗百社(しょうひゃくしゃ)(本草学の研究会)主催の博物会を開く。

【安政の大獄】

【安政7(1860)桜田門外の変】

- 文久元(1861)59歳

- 3月、旭園で博物会を開く。

9月、幕府より蕃書調所(ばんしょしらべしょ)(洋学研究機関)出役を命ぜられ、江戸へ出て勤務する。

市ヶ谷の尾張藩邸に住む。

11月、シーボルトに横浜で再会する。

【アメリカで南北戦争(~65)】

- 文久2(1862)60歳

- 幕府蕃書調所(洋学研究機関)の主任格となる。

- 文久3(1863)61歳

- 12月、蕃書調所を辞任し帰名、洋学館(蘭学塾)を自宅に移す。

【明治元(1868)明治維新】

- 明治3(1870)68歳

- 8月、尾張藩医の石井隆庵、中島三伯と連署して、西洋医学講習所開設を藩に請願する。

(今日の名古屋大学医学部、同附属病院へと発展)

閏(うるう)10月、石井隆庵とともに、種痘所頭取および病院開業係を命じられる。

10月、明治新政府の命を受け、物産学、植物学の研究にあたる。

- 明治4(1871)69歳

- 8月、文部省教授に任ぜられる。

- 明治6(1873)71歳

- 4月、「日本産物誌」の編纂に従事する。

- 明治7(1874)72歳

- 2月、「日本植物図説」を刊行する。

- 明治8(1875)73歳

- 6月1日、文部省より小石川植物園へ時々出仕すべき命あり。

- 明治10(1877)75歳

- 9月8日、東京大学理学部員外教授に任ぜられ附属植物園(小石川植物園)で、植物の調査に従事する。

かたわら、教育博物館へ出勤。

- 明治12(1879)77歳

- 3月28日、東京学士会院の会員に選ばれる。

【エジソン、電球を発明】

- 明治13(1880)78歳

- 11月、小石川植物園担任を命ぜられる。

同月、スウェーデン国王立学士院より、銀牌(ぎんぱい)、銅牌(どうはい)を贈られる。

- 明治14(1881)79歳

- 7月14日、東京大学教授に任ぜられる。

- 明治15(1882)80歳

- 2月25日、東京植物学会創立の会合を小石川植物園内に開く。

9月6日、イタリア開催の第三回地理万国公会より銅牌(どうはい)を贈られる。

- 明治20(1887)85歳

- 11月25日、勲四等旭日小綬章に叙せられる。

- 明治21(1888)86歳

- 5月7日、我が国最初の理学博士の称号を受ける。

《理学博士》 矢田部良吉、伊藤圭介、菊池大麓、山川健次郎、長井長義

- 明治23(1890)88歳

- 健康すぐれず、「脳血症」の診断を受ける。

【明治27(1894)日清戦争(~95)】

- 明治34(1901)99歳

- 1月20日、逝去。

1月22日、東京帝国大学名誉教授の称を受け、正四位勲三等に叙され、男爵を授けられる。