オフィシャルブログ

Official Blog

夏至のころの太陽

2010年06月11日(金)

これから夏至になります。夏至を過ぎると、日の長さがどんどんと短くなり、秋分の日には、夜と昼間の長さが同じになります。

夏至の日の太陽の高度は一番高くなります。

私たち人間は、耕作をするようになって、暦が必要になりました。作物を決まった時期にまかなければうまく育たないからです。現在使っている暦は、太陽のいる位置に基づいて作ったグレゴリオ暦です。

太陽は、東から西へ毎日動いていて、その位置をあまり深く考えることはないかもしれません。しかし、春が過ぎ、暑くなってくると、太陽の高さが、冬より高くなったことに気づいたりしませんか。朝夕に見える星の位置や、星座の現れる場所に対する太陽の位置は、毎日毎日少しずつ変わっていき、一年を周期としてもとに戻ります(年周運動)。これが、私たちの使っている一年という長さです。

これは、太陽の、毎日天空を横切って東から西へ渡る動き(日周運動)とは、まったく違ったものです。

6月21日(月)は、夏至です。太陽は、赤道から離れて最も北によった位置になります。つまり、日の出が一年のうちで一番北よりで、太陽の高度が一番高くなります(太陽が出ている時間が一番長くなります)。

さて、皆さんがご存知のアサガオやイネは、この夏至の日を過ぎてからでないと咲きません。夏至を過ぎて、徐々に短くなっていく日の長さに反応して、花芽を作り始めるのです。

私たちは植物に比べると、日の長さに対してあまり敏感ではありませんが、この時期の太陽の動きを少しだけ観察してみませんか。

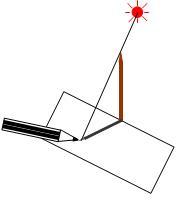

上の写真のような観察台を花ふれんど前に設置しました。台の上の紙に、棒の影の先端に印をつけ、その時刻を書いてください。時間によって影の位置が変わります。

今日の太陽が真南にきた(南中)時刻は、何時頃でしょうか。

夏至の日の南中時刻は、11時54分です。

この時間の前後を目安に、印をつけて観察してみてください。この影の長さを使って、南中高度を測ってみるワークシートも置いておきました。

一番高い太陽の位置を測って、宇宙を感じてみてください。

なお、太陽の見えない雨の日や厚い雲のかかっている日は、観察できませんので、あしからずご了承を。

植物園指導園芸係 大橋 淳子